Literatura

Vientos que arrastran

En 1996, siendo un adolescente, fui a Rock al Parque. Y nunca regresé.

O casi.

El año antepasado tuve razones para ir: una escarapela de prensa y el pacto con la palabra "S".

Entonces, no hubo manera de negarme ni de aplazar la deuda de dieciocho años de antigüedad. Sólo quedaba ir a Rock al Parque como se va a un paseo. O como se va a aquellos lugares donde se aprendió a vivir.

Sábado

A las doce llegué a La Pola, lugar al que llegaban compases que bajaban golpeándose contra las paredes.

Subí entonces a la Media Torta por una calle que parecía demorar el ascenso entre curvas y contracurvas. A mi lado iba un grupo de adolescentes que llevaba morrales, carpetas y carcajadas desbordadas. La mayoría se sentó en las gradas laterales. En el escenario tocaba Volcán. Su vertiginosidad arrastraba a un conjunto de espectadores que sacudían la cabeza con rabia.

—Llevan más de veinte años tocando —le dijo un muchacho a otro, como si la cifra fuera un desafío a la razón.

Minutos después, Volcán se fue entre una salva de aplausos.

A la una y media subió Danicattack.

A pesar de que no conocía la banda, sólo se necesitaron veinte segundos para que la guitarra me llevara hasta el último rincón de la melancolía. Al final de cada interpretación volaban álbumes como palomas asustadas. Era tan contagiosa la algarabía de los asistentes que salté dos veces a las montoneras formadas por el vuelo de los cd’s.

A Juana Molina la vi desde la zona de prensa, que es una fosa que queda bajo el escenario y frente al público. Lo de Juanita fue amor a primera vista. Me encantó su sonrisa cristalina, las manos que acariciaban el piano, la falda que jugaba con el viento y el acento que me llevaba a Mar del Plata, a Calle Corrientes, a la Avenida Florida.

Un día voy a hacer todo distinto, cantaba Juana mientras alguien me llamaba a gritos, como si estuviera en la otra esquina del planeta. Pero no provenía de los asistentes, que apenas era un susurro que avanzaba a la velocidad de la música. Era Giovanny, un amigo que conocí en 1991, y con quien en 1994 me emborrachaba escuchando boleros en cassettes y discos de vinilo, que eran los formatos de la época. Para mi asombro, en los años que no nos habíamos visto, se había convertido en padre y esposo responsable.

—Es que ya no soy un muchachito. Ahora soy un viejo —dijo inclinando la cabeza para mostrarme una gavilla de canas.

En respuesta me encorvé para que viera que la calvicie ya se había tomado un tercio de mi cabeza.

—¿Qué es la vida del negro y de Navarrete?

—Navarrete en Inglaterra y el negro intentando coger juicio –respondí.

—¿Y lo ha logrado?

—Ahí va…

Hablamos por más de una hora, hasta que los compromisos lo obligaron a irse.

En la noche, después de la presentación de Edson Velandia, bajé por la calle que demoraba el descenso entre curvas y contracurvas. Cuando llegué a la carrera tercera el viento barría con paciencia la hojarasca que se acumulaba en la calle.

Domingo

Cuando entré al Parque Simón Bolívar se levantaba una nube de polvo en el corazón del público. Luego, en una suerte de contagio, se elevaron varias columnas hasta que formaron una pared de arena que una ráfaga de viento deshizo en un golpe.

—¡Qué pogo tan áspero! —dijo un hombre que apuntaba a la multitud con una cámara.

I.R.A. se detuvo de golpe. El silencio corrió por la multitud como una sombra.

—Esta va por los que lucharon en este mismo escenario y que ahora no están —gritó David Viola.

Has perdido la vida en esta existencia temporal.

Recordé a Nabyl, un amigo que murió en el 2002.

En 1996 fui con él y otros amigos del colegio, a Rock al Parque. Elegimos el Simón Bolívar en lugar de la Media Torta o el Estadio Olaya Herrera, porque allí tocaría La Pestilencia, que ya era legendaria para esa época. De la banda conocíamos el álbum La Muerte, un compromiso de todos, que circulaba en cassettes cuya carátula era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, hasta que se transformaban en un manchón gris.

En el Parque no existía la seguridad actual: sólo había un puñado de auxiliares que requisaban en la entrada. Adentro nadie cuidaba. Ni en la Plaza ni en los alrededores. No había baño ni un lugar que ofreciera comida o bebidas. Ni siquiera hormigueaban vendedores ambulantes.

Tampoco se veía la multitud que se ve en los últimos festivales. Calculo que en la mañana no había más de ochocientas personas y en la tarde no superaban las cinco mil.

A las cuatro de la tarde subió La Peste.

Segundos después la plaza se transformó en una vorágine de piernas y codos que no descansó en más de una hora de toque. Entre las ondas emergía Nabyl con una sonrisa cómplice o Navarrete enchipado como un gato. En otra curva venía Patiño pateando o se iba Suárez saltando. Más adelante veía al Negro con su mirada maleva o a Walther esquivando rodillazos.

La vida crecía en ese torbellino de música y alegría que se fue deteniendo hasta terminar en un naufragio de supervivientes que se buscaban en las arenas del silencio.

Ahora sólo queda el viento/ para decirle lo que siento/, continuaba I.R.A.

La canción me hundió en la pesadumbre.

Caminé sin rumbo hasta que vi a una mujer atractiva debajo del uniforme de los recolectores de basura. La seguí sin que se diera cuenta. Levantaba vasos a los pies de tipos que no sacaban los ojos de sus celulares, papeles al lado de jovencitas que reían a carcajadas, colillas de cigarrillos en medio de corros de punkos.

La saludé. Me miró a los ojos, se quitó el guante y me dio la mano.

Caminé a su lado mientras me contaba fragmentos de una vida que parecía de novela. Le dije que quería hacer una crónica sobre ella. Se negó: no estaba interesada en perder el anonimato en el que había vivido hasta ese momento.

Deambulamos otro rato hasta que dijo que tenía que irse.

La noche ya había caído sobre el Parque. Fui hasta un pastizal en el que me acosté para contemplar un cielo matizado por nubes grises que navegaban en una bóveda negra.

A las ocho caminé por la calle 63 entre el grupo de personas que vendían perros, hamburguesas y pinchos. Los olores y las voces se tejían hasta ser irreconocibles. Abajo de la avenida 68 había un centenar de punkos sentados en el pastizal frente al Colegio Caldas. Tocaba I.R.A., pero esta vez Viola no cantaba desde la luminosidad del Parque, sino desde la oscuridad de uno de esos parlantes que en la costa atlántica llaman Picap. La mayoría estaban sentados, y los pocos que estaban de pie, no pogueaban sino que se abrazaban.

Continué hacia la avenida Rojas donde esperé la buseta que nunca llegó.

Lunes

Ocho de la noche. Adelante había por lo menos cien mil personas. Tal vez más.

El descenso había sido difícil gracias a las personas que estaban sentadas en las gradas laterales. Después, cuando llegué a tierra firme, se necesitaron varios minutos para irme colando entre las grietas que dejaban los grupos.

Llegué al lado de dos jóvenes: el más cercano tenía una cresta amarilla y densa como el casco de Marvin Martian y el otro rastas hasta la cintura. Los dos se burlaban de la manera en la que el papá, un hombre de sesenta años, bailaba con los ojos cerrados y la boca apretada.

Cuando terminó la canción, el señor, en lugar de detenerse, levantó las manos con los puños cerrados y continuó moviendo la cadera con una cadencia más propia del vallenato que del rock.

—Dígale que ya terminó la canción —ordenó el de la cresta.

—Dígaselo usted —respondió el otro, en el tono que se usa para demostrarle al hermano que él no manda.

Saqué la cámara para tomar una foto, pero me empujó un grupo de muchachas que serpenteaban tomados de la mano. Eran doce, todas con uniformes del Sena. Continué presenciando su marcha en el movimiento de nucas, hasta que retornó la quietud. Los imaginé avanzando como si fuera un gusano penetrando la tierra.

Sé que te vas a las nueve/, sé que me muero a las diez/, cantaba No te va a gustar, una banda uruguaya.

Me fui hacia el occidente. Me acomodé detrás de dos muchachas de nalgas generosas que hablaban con un señor que creía era el papá de alguna de ellas, y que al rato descubrí que era el novio de la más alta. Fueron necesarios veinte minutos en ese lugar para llegar a la certeza que no vería a Aterciopelados a causa del agotamiento.

Inicié el recorrido en sentido contrario.

Al final del trayecto me encontré con dos adolescentes que había visto el día anterior con falda y tacones, como si fueran a una fiesta de quince. Ese día, acaso por haber sido objeto de rechiflas en todos los escenarios en los que estuvieron, o porque se aburrieron que se clavaran los tacones en los pastizales, iban con jeanes y un top que cubría unos senos enormes. Después de tazar la naturaleza sintética de los senos, me encontré con los ojos de una de ellas. Creí que me miraría rayado, como acostumbran hacer las mujeres de Bogotá. Pero no lo hizo. Sólo continuó su camino.

—Viste que era un periodista —dijo después que avancé un par de metros.

—¿Qué hará metido acá? —respondió la otra. Después dijo algo que se perdió entre la descarga de aplausos que despedía a la banda.

Afuera caminé entre los puestos de comidas en el que los olores continuaban enroscándose hasta hacerse irreconocibles. Crucé el túnel que olía a orines. Recorrí el puente al lado de adolescentes que hablaban a gritos. Su diálogo giraba en torno al inventario de su primera vez en Rock al Parque. Recordé, una vez más, mi primera vez en ese festival, las historias que tejíamos Nabyl, Patiño y Navarrete. Descendí por otro túnel en el que un hombre vendía cerveza para los que él llamaba “almas malditas”. Quise preguntarle quiénes merecían esa denominación, pero el olor a orines me empujó hacia la salida en la que esperaba el Colegio Caldas.

Había más de treinta bolsas de basura con las botellas que quedaron de la reunión de los punkos. Esa noche el lugar le pertenecía a un grupo de muchachos que bebían mientras Black Sabbath tocaba desde la oscuridad del Picap.

Sentí el deseo de tomar una cerveza. Pero no lo hice. No podía hacerlo. En el 2003 convulsioné a causa de lo que se podría denominar una vida llena de exceso. Pedí una gaseosa y me senté en el andén para contemplar a dos jóvenes que acompañaban al taxi a otro que caminaba con muletas. Creí que se subirían con él, pero cerraron la puerta y regresaron a un grupo en el que había una mujer de veinte años que bailaba sola, dejando una estela de perfume que el viento empujaba hasta mi nariz.

De repente Black Sabbath dejó de tocar. La muchacha se detuvo. Parecía desorientada. Trastabillo. Se enderezó. Dio dos pasos y luego se detuvo adivinando mis ojos en la oscuridad.

Todos callamos, expectantes.

Fue necesario el primer acorde de la guitarra para que reconociera The Wind Cries Mary. Al otro lado de la Calle 63 cruzó la noche tambaleando, como si se hubiera bebido todas las botellas que dormían en las bolsas de basura.

Will the wind ever remember/ the names it has blown in the past?/, cantaba Jimi Hendrix.

La joven le dio un sorbo a una botella de cerveza que rotaba entre todos. Se quitó la chaqueta. Tenía una camiseta estampada con la etiqueta de una marca de whisky. Quise tomarla por el talle, lanzarla sobre el hielo de la noche y consumir sus cuarenta grados de juventud a pico de botella.

Pero no lo hice.

Sabía que Rock al Parque no daría más de sí. A partir de ese momento sólo quedaba la memoria, que es quien permanece después que las luces se apagan y bajan las bandas del escenario. Moví la botella para brindar por una sensualidad que no conoce orillas. La muchacha me miró desde sus veinte años con algo más que curiosidad. Le sonreí. Dio la espalda. Me levanté sin dejar de mirarla y me fui caminando por la misma ruta que había tomado la noche anterior. Mientras me internaba por calles oscuras, pensaba que era probable que el siguiente año la noche se inclinará a mi favor. Entonces la sonrisa de la muchacha centelleó en mi memoria. Sonreí, me subí el cuello de la chaqueta y caminé mientras Iron Man retumbaba en las esquinas de mi cerebro.

Diego Niño

@Diego_ninho

Sobre el autor

Diego Niño

Palabras que piden orillas

Bogotá, 1979. Lector entusiasta y autor del blog Tejiendo Naufragios de El Espectador.

0 Comentarios

Le puede interesar

Un canto a la lectura de Daniel Samper Pizano

Billy Wilder, quizás el más talentoso autor de comedias cinematográficas, solía decir a quienes acudían a proponerle algún guio...

El puzzle de la historia o el aroma a trópico de Jorge Eliécer Pardo

El pianista que llegó de Hamburgo y La baronesa del circo Atayde son dos de las obras literarias que forman parte de la saga El quin...

Los 10 artículos literarios más leídos del 2019

¿Qué sería de PanoramaCultural.com.co sin los artículos de literatura? Más que un simple espacio para el disfrute de los lecto...

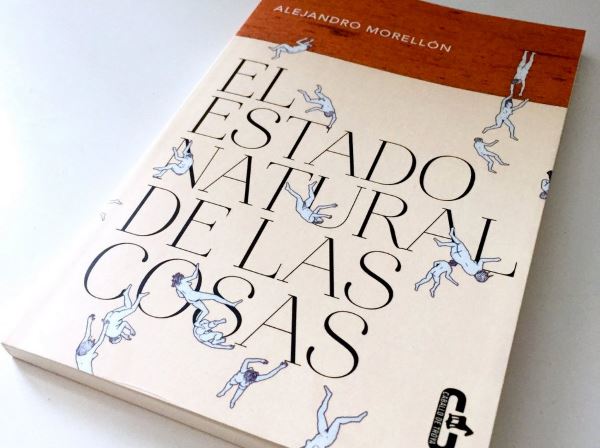

El Estado natural de la cosas, premio Hispanoamericano de Cuento García Márquez 2017

‘El estado natural de las cosas’, una colección de siete relatos que se adscriben al género fantástico, del escritor espa�...

Una mirada amarga

Aunque cada hombre mata lo que ama, que lo oiga todo el mundo, unos lo hacen con una mirada amarga, otros con una palabra lisonjer...