Literatura

Colombia: el cuento de siempre, entre el fuego y la esperanza

"No puede ser que estemos aquí para no poder ser"

Julio Cortázar.

Para el presente estudio hemos tomado un corpus de aproximadamente diez cuentos1 de autores nacidos entre 1926 y 1938; incluidos en la Antología del cuento colombiano, de Eduardo Pachón Padilla, nacido en Santa Marta en 1920.

Muchas son las reflexiones que tenemos que hacer en torno a cómo la literatura colombiana ha tenido —siempre— la riqueza, la veta, para evidenciar de manera magistral la capacidad técnica y la fluidez firme, equilibrada del lenguaje, a través del cuento, de la novela, de la poesía, del teatro, mediante la creación de personajes y atmósferas psicológicas; el despliegue de todo un mundo de anécdotas, de lo sensible, lo irónico, la argumentación —a veces de carácter experimental— con una gran fuerza autocrítica; para exponer temas como la pobreza, la exclusión, el crimen de estado, la violencia, el hastío, la angustia, la crueldad endógena, el desamor, la soledad, el individualismo, la convivencia disfuncional, el desencanto, el miedo, el sueño dorado de la paz, del derecho a la tierra, a una vida digna, a la búsqueda de un destino. El sueño, como una breve tregua de la muerte; la crueldad, como un estadio aberrante, degenerado que sustituye a la muerte natural, aunada a una fauna de criminales que han tomado posición de primeras figuras nacionales, tristemente célebres y que han permeado —peligrosamente— el imaginario y la estructura moral de un pueblo como el colombiano. Preeminencia que linda en lo apologético, personajes a cuyo alrededor emerge una mitomanía contra natura. Personajes literarios de gran consistencia, que se mueven entre lo consciente, lo inconsciente, lo irreal, lo alucinado, el desamor, el extrañamiento, lo desconocido, el presagio y el anhelo. Autores capaces de develar las taras sociales, los engendros, los íncubos y súcubos, que marcan el signo de una literatura infeliz, ahíta de desesperanza, que revela una especie de óxido espiritual; lo cual nos indica que no hay nada que inventar desde el punto de vista teórico. Es un cuento que por sí solo desnuda la realidad colombiana, sin maquillaje.

El escritor Álvaro Mutis decía que a él no le gustaba opinar de Colombia desde lejos. Porque entendía que los colombianos estaban viviendo una situación tan irreal, tan expresionista, que no era respetable opinar de ella desde fuera. Consideración digna de todo respeto, viniendo de un gigante literario como él. Pero quienes hemos nacido y vivido en ese país parte de la infancia, partido siendo aún niños, por múltiples razones que van desde la pobreza, la persecución de nuestros mayores, el desplazamiento, el miedo y la búsqueda de un futuro, de un “allá”, y retornado en la edad madura, por algunos años a la capital —centro de todas las contrariedades sociales—, que tenemos la formación intelectual, humana, para poner nuestra palabra al servicio de la esperanza, callar no es una opción. “Hay que buscar la vida en otra parte… no sé, pero allá” (Truque:39). Un “allá” que puede estar dentro del mismo país, fuera de él o incluso dentro de sí y que, finalmente, puede inducir hasta el suicidio mismo.

En un cuento como “La siesta del martes”, de Gabriel García Márquez, una niña hace un viaje infeliz junto a su madre, en una vieja locomotora cuyo humo del carbón asfixia hasta el pensamiento, viajan en una actitud que revela “la seriedad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza”; van a visitar a un muerto, a Carlos Centeno, en un pueblo lejano al que nunca debió ir. Llegan a una estación solitaria, en un pueblo que está de siesta, en medio de un calor, de un sopor que revela la sorda realidad, lo opresivo, el lento musgo de la muerte, del desencanto, el hastío, la humillación. Lleva en sus manitas un avío miserable, escaso, con sabor a lágrima, lo cual aumenta su sed. Ya su madre le ha dado serias instrucciones que le permitirán conservar esa dignidad que sólo reflejan los humillados, los ofendidos por el hombre y por la vida y que tanto desequilibra a los humilladores: “Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora (…); después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte, sobre todo, no vayas a llorar”.

El pueblo está sumido en el festín del espectáculo, sólo la música, la borrachera colectiva, el show mediático, le están permitidos; la opción de pensar, de expresar su verdad, de ser solidario, es algo que le está vedado. ¿Averiguaría alguien, se tomaría la molestia, de saber si era un ladrón, o tenía hambre, si huía de alguien que quería matarle? Pan y circo, la conciencia no tiene nada que comer. Entran de manera sigilosa, como lo hacen los inocentes, con un manto de invisibilidad, que es la salvación del justo, y para poder salir de allí, de ese infierno, cuanto antes, de forma ilesa. Por qué tiene que ser triste el primer viaje de una niña, el último viaje de una madre. Sólo comparable al de aquella niña que el 2 de septiembre de 1944 observaba el paisaje final con el espíritu colmado de dolor, en el tren de la muerte, junto a los suyos, Ana Frank. No sin antes haber dejado a la humanidad su célebre diario.

Se ha ejecutado —de manera casi quirúrgica— el secuestro del sujeto histórico e instaurado una especie de esclavitud consensuada, apuntalada por los medios de comunicación. Es la puesta en escena del mito de la caverna aristotélico. El heroísmo de los atletas, el talento de los artistas, el genio de los cómicos sabatinos, los periodistas vedettes, aterciopelados. Los actores de novelas donde se hace la apologética del delito, son las sombras chinescas que mantienen atados a los esclavos, secuestrados de la realidad. Los medios de comunicación y los jerarcas religiosos tienen una deuda infinita moral e histórica con el alma del pueblo colombiano. Una deuda impagable en esta vida, y en la otra, cualquiera sea su capacidad de enmienda.

Colombia —tristemente— tiene un espejo en que mirarse, es la imagen que se le devuelve, la de México, su parcero en la tragedia nacional. Ahora, lamentablemente, esas taras —perfectamente identificables— amenazan con desbordar las fronteras y pretenden —de manera intencionada algunos— contagiar a países vecinos como Venezuela y Ecuador, cuando éstos han sido no sólo hermanos, sino víctimas de nuestra tragedia, siempre prestos a ayudar a buscar una solución digna y duradera y contribuido a drenar las heridas, a soportar y dar un espacio un destino, un “allá” a la diáspora de seres que escapan de la paila mortal y demente que envenena la savia de la gran patria colombiana.

Colombia es una nación cuyas virtudes son más grandes que sus miserias espirituales y sociales. Eso es lo más admirable. Imaginemos a una Colombia exportando en paz sus virtudes musicales, tecnológicas, artísticas, poéticas, académicas, agroalimentarias, etc. Ricas a tiro de ballesta. Nadie duda de la grandeza de que es capaz el ser colombiano; de allí nace la esperanza de que al fin halle —con morosa urgencia— un destino de verdadera humanidad. Es un país hermoso, de gente trabajadora, de ricas tradiciones, recursivas, titánicas, ejemplares; de gente “verraca”; hay un territorio abonado que nos convence de que “el único riesgo es quedarse”… Pero no es el único riesgo.

De nada sirven las teorías, las sesudas disertaciones sobre modernidad, posmodernidad, hermenéutica, sociocrítica, si no se supera —radicalmente— el fundamentalismo criminal que vicia el poder político-militar y la vida de todos los colombianos. Un pueblo no puede medir su grandeza a través del baremo del miedo, el dinero oscuro, el poder de las armas y el silencio. ¡No puede, ni debe, ni lo merece! Colombia tiene los ojos necesarios y suficientes para mirar hacia sus abismos del alma, de su ser, y encontrar el camino que tanto clama y merece. Sólo que debe esforzarse en saber reconocer quién le ayuda y le desea el bien y quién le hunde cada vez más en el pantano.

Colombia huele a carne, a café, a tamal, a chocolate con queso, a changua, a pastel, a cuero, a tierra abierta para la cosecha; pero se impone el olor a pólvora, a sangre, a hueso abierto a muerte cruel. Suena la motosierra del leñador que derriba el árbol para hacer la cabaña, pero también del que desmiembra a un hombre; la retahíla soez de los criminales sepulta el grito madrugador del campesino. Hay fiesta, risa, rumba, grito de faena, de orgasmo; pero se impone el grito lastimero, el olor a vela de difuntos, el eco de la oración dolorida, el signo de toda humillación. Silencio. Todos acuerdan callar: “Nos pusimos de acuerdo sobre ello sin que nadie se lo proponga (…), sin decirnos nada” (Cepeda Samudio: 25). Opción mala para la complicidad y la impunidad; y buena para hallar la paz, la concordia y la estabilidad soñadas. En este cuento todos esperan “algo” o “alguien” sin saber qué esperan, que entre y no se vaya nunca: “Porque teníamos que ir todas las noches, pues no sabíamos cuándo llegaría y no queríamos que llegara y no estuviéramos nosotros allí” (Cepeda S:25). No es necesario conocerse para compartir lo bueno, los amigos pueden heredarse, los enemigos no.

Siempre está presente el miedo, el miedo a no tener ya miedo. Algo que ha pasado de ser un elemento a atmósfera irrespirable como la locomotora aquella donde viajaba la niña. Triste es tener que decirlo: en pleno siglo XXI cabe la nefasta posibilidad de que sigamos viendo la paz cercana, pero a través de la vitrina; como los asmáticos, saben que el oxígeno está allí, toca su rostro pero no pueden respirarlo. Exceso de verano, de lluvia, de realidad. Los personajes simulan, habitan un mundo lejano, ultraterreno, inespacial, sin asidero, envueltos en una relación absurda, disfuncional, como en el cuento “¿A dónde va Mr. Smith?” (E. Arango Piñeres) o “Un nuevo día” (Nicolás Suescún). Nos negamos a admitir que Colombia sea la encarnación de Lilita, la ex mujer de Adán (anterior a Eva) que le abandonó para irse a vivir con los demonios. Imposible creer que haya enfermado con el “síndrome de Lamia”, que —según el mito griego— enardecida por el engaño de Hera, mató a sus propios hijos y arremetió con ira y saña a devorar los hijos de otras madres. Alguien debe evitar que este Titán desquiciado siga devorando a sus mejores hijos. Hay que romper el círculo de tiza que impide la reconciliación. No puede ser ese el destino de Colombia, no puede debatirse más entre el fuego y la esperanza.

Gabriel Mantilla Chaparro

Bibliografía

Eduardo Pachón Padilla: El cuento colombiano (antología), volumen II. Bogotá, Plaza y Janés Editores, 1980. 334 páginas.

Acerca del autor: Gabriel Mantilla Chaparro es un escritor colombiano (Cali, 1954) que reside en Venezuela, país del que se nacionalizó. Licenciado en letras y magíster en literatura latinoamericana por la Pontificia Universidad Javeriana. Es profesor asociado y jefe del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Los Andres (ULA) en Mérida. Es autor de libros de ensayo como Hernando Track, el superior de las lámparas (1992), Ser filosófico y ser poético en la obra de Álvaro Mutis (2001), o Viaje al poema (2003).

0 Comentarios

Le puede interesar

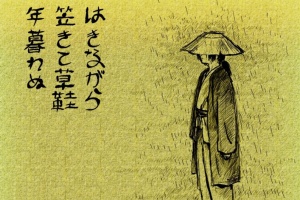

El haikú, una experiencia poética

Dos sucesos ocurridos en el mes de marzo de 2011 resultaron decisivos en mi incursión en la poesía japonesa, especialmente en el terr...

Summa de Giovanni Quessep: un homenaje al Premio René Char

En la presencia intensa y verdadera de la muerte, existe la presencia intensa y verdadera del amor [René Char]. Paradójicam...

Casa de muñecas

A Alexa Carrión, quien me regaló esta historia una tarde de tintos. La primera sala de la galería parecía el cuarto de una niña...

Una grieta sin fondo

Los Abismos. Pilar Quintana. Bogotá: Alfaguara. 2021. En el emplatado no deben usarse elementos que sólo cumplan funciones deco...

Cuentos muy breves de Guillermo Henríquez

Guillermo Henríquez (Ciénaga, 1940 – Ciénaga, 2021) inició la carrera literaria escribiendo cuentos a finales de los años ci...