Literatura

El crimen de las jirafas

Aunque era el más grande del curso, Ernesto no tenía ínfulas de capo ni se comportaba de manera arbitraria. Su actitud hacia nosotros, más bien era sencilla, amable, y a veces hasta ingenua. Quizás por eso, sin necesidad de imposiciones, se ganó nuestro respeto.

Aunque era el más grande del curso, Ernesto no tenía ínfulas de capo ni se comportaba de manera arbitraria. Su actitud hacia nosotros, más bien era sencilla, amable, y a veces hasta ingenua. Quizás por eso, sin necesidad de imposiciones, se ganó nuestro respeto.

Ernesto tenía diecinueve años de edad, era flaco como un alambre, y medía un metro y noventa centímetros de estatura. Sus ojos eran grandes y su cuello era largo. Físicamente se parecía a su papá, a quien en Ciudad Sativas apodaban: “La Jirafa”.

A Ernesto muchos le decían: “La Jirafita”, lo cual a él no le incomodaba. Sin embargo, nosotros, sus compañeros del colegio, sus amigos, por la consideración que le teníamos, preferíamos llamarlo por su nombre.

Nuestra relación con Ernesto comenzó en el noveno de bachillerato. Puesto que él reprobó este curso, y le tocó repetirlo con nosotros. De inmediato, aparte de su conducta nada presuntuosa, el compromiso que hizo con su mamá de mejorar su rendimiento académico, forjó un vínculo entrañable entre él y nosotros.

En realidad a Ernesto poco le interesaba estudiar (antes del noveno, había reprobado también el sexto de bachillerato). Su verdadera pasión era el campo, en especial, la finca de su papá, que estaba ubicada a escasos kilómetros de Ciudad Sativas, y que él visitaba todas las madrugadas. Allí, era feliz bañándose en el rio, cultivando la yuca, viendo la aurora, ordeñando a las vacas, y comiendo mangos y nísperos.

Sin embargo, su mamá soñaba con verlo convertido en un abogado o en un ingeniero civil. De modo que le advirtió que si no mejoraba sus notas en el colegio, le iba a prohibir lo que más le gustaba hacer: ir a la finca. Su papá, que había sido su compinche, con un silencio mezquino, aprobó dicha condición.

Así que, para poder seguir disfrutando de la finca, para poder seguir siendo feliz desmalezando los potreros y escuchando el canto de los toches, a Ernesto le tocó comprometerse más con sus estudios. Nosotros, al advertir los esfuerzos que hacía para sacar buenas notas y lo complicadas que le resultaban, especialmente, materias como ingles o filosofía, decidimos invitarlo a hacer parte de nuestro grupo de estudio. Y, a partir de entonces, Ernesto no volvió a reprobar un curso y, junto a nosotros, llegó hasta once.

Como nuestras clases eran en la jornada de la tarde, nos reuníamos en las mañanas en la casa de Elkin a hacer las tareas y a estudiar las lecciones. A Elkin, desde que su papá fue asesinado por órdenes de 403, su mamá, abrumada por el miedo, poco le permitía salir a la calle. Por eso, como un acto de comprensión con él y su mamá, resolvimos reunirnos siempre en su casa.

Ernesto no fue ajeno a ser también solidario con Elkin. Pese a que era poco fluido con las palabras, solía motivarlo a que se desprendiera de los rencores que lo apesadumbraban. A veces, como fraguando una metáfora, se presentaba en las reuniones con bolsas llenas de naranjas, melones, y zapotes. Se acercaba a Elkin y, entregándole las bolsas, le decía: “Amigo, dile a tu mamá que nos prepare unos jugos, es tiempo de dulcificar nuestras vidas”. (Al papá de Elkin lo mataron, según comentaba la gente en Ciudad Sativas, porque estaba comprando ganado robado sin el beneplácito de 403).

Las reuniones en la casa de Elkin comenzaban a las 8:00 a.m. Ernesto, sin embargo, como en las madrugadas iba a la finca de su papá, llegaba media o una hora tarde. Agitado, aparecía con las botas sucias de boñiga.

A veces, mientras alguno de nosotros realizaba en voz alta la lectura de un fragmento de un libro de historia o filosofía, Ernesto, invadido por el cansancio que le producía la finca, se dormitaba. Y, apenas advertíamos esto, lo sacudíamos con un coro de gritos.

En las reuniones también teníamos tiempo para divertirnos. Por lo general, nos encerrábamos en el cuarto de Elkin a jugar PlayStation, a escuchar música, a ver películas porno, y a hablar sobre las chicas a las que les teníamos ganas (que, como estábamos matriculados en un colegio masculino, teníamos que ir a ver a la salida de otros planteles). A veces, en el traspatio de la casa, debajo de un palo de mango, jugamos al bobito con un balón de futbol y fumábamos cigarrillos.

Una mañana de invierno, Ernesto no llegó a la reunión. Creímos que, como había sucedido en otras ocasiones, estaba enfermo o andaba buscando una vaca que se había escapado de uno de los potreros.

Sin embargo, a eso de las 11:30 a.m., cuando ya estábamos terminando de estudiar, la mamá de Elkin, con los ojos húmedos, se nos acercó y nos manifestó: “La vida es así, muchachos, la inocencia siempre pierde con la maldad…”.

Esta reflexión la usó la mamá de Elkin, como un prefacio para luego darnos a conocer, la noticia que acababa de llegar a sus oídos: Ernesto y el papá, habían sido encontrados muertos en el camino que conducía a la finca. Al oír lo que había sucedido, solo pudimos reaccionar con un silencio de incomprensión, de angustia. Un silencio que reflejaba el vacío que comenzaba a forjarse en nuestras entrañas.

Según la policía de Ciudad Sativas, (la cual perpetró el levantamiento de los cadáveres, pero en ningún momento mostró interés para determinar quienes eran los autores del crimen), a Ernesto y al papá, luego de que los golpearon sin piedad con un objeto contundente en varias partes de sus cuerpos, los obligaron a que se arrodillaran, y les dispararon en sus caras y en sus cabezas.

Varias personas en Ciudad Sativas rumoraron que “La Jirafa” y “La Jirafita”, habían sido ejecutadas por disposición de 403, porque se habían negado a pagar un impuesto de guerra que éste les cobraba a los ganaderos. Otras rumoraron que 403 los había mandado a liquidar, porque eran colaboradores de la guerrilla.

Otras, algo conmovidas, comentaron que “La Jirafita”, al sentir la frialdad de los hombres de 403, se cagó en el jeans. En definitiva, nadie en Ciudad Sativas se enteró realmente del porqué de los hechos. Aunque, por el modus operandi, había certeza acerca de quien era autor.

Nosotros permanecimos en silencio durante un largo tiempo. Sabíamos que en Ciudad Sativas la justicia no existía, y que lo mejor era tragarnos nuestro dolor.

Tres meses después del asesinato de Ernesto, nos graduamos del colegio. Él debió haber estado allí, junto a nosotros, con sus ojos grandes y su cuello largo, recibiendo, para orgullo de su mamá, su diploma de bachiller.

Pero no. Como afirmó Elkin, evocando a su mamá, en el discurso del grado: “La vida es así, muchachos, la inocencia siempre pierde con la maldad…”.

Carlos César Silva

0 Comentarios

Le puede interesar

Sonidos y silencios

A veces, en la vida sucede lo mismo que en la música, donde lo complicado en ocasiones no es tocar, si no callarse a tiempo. Y e...

Las máscaras del aire, el poema colectivo que clama por la decencia y el respeto a la Tierra

Los tiempos más alarmantes dan espacio a las iniciativas artísticas y literarias más loables. Inesperadamente (y afortunadamente), l...

Biografía, historia de vida y testimonio

¿La biografía es una historia de vida, o lo es la autobiografía? Claro que no es lo mismo que cada uno de nosotros cuente su ...

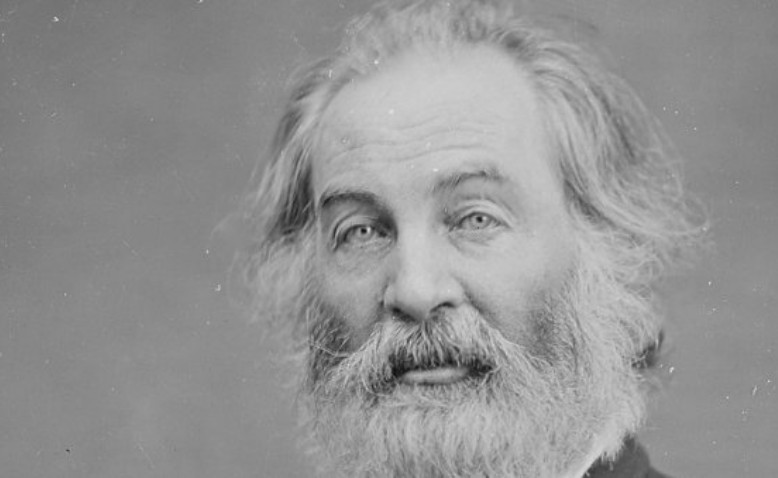

Canto de mí mismo XLVI, el poema de Walt Whitman

Walt Whitman puede considerarse uno de los poetas más influyentes de las letras estadounidenses. Ha sido llamado el padre del vers...

Vida callada y otros 3 poemas de Luis Alberto Murgas

Nacido en 1965 en San Diego (Cesar, Colombia), el poeta Luis Alberto Murgas ha dedicado su vida a las letras. En el departamento del Ce...