Literatura

Homenaje al escritor Guillermo Henríquez Torres

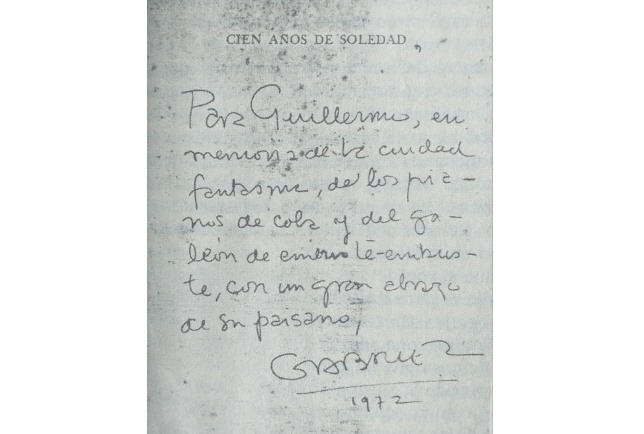

El pasado sábado 30 de enero de 2021 falleció en Ciénaga-Magdalena, el destacado escritor Guillermo Henríquez (Ciénaga 10 de julio de 1940), quien se afianzó como dramaturgo al ser incluido entre los 15 autores de teatro más importantes de Colombia en el Siglo XX, gracias a obras como “El cuadrado de astromelias”; estrenada en Barcelona a principios de los setenta. En esta ciudad conoció a Gabriel García Márquez y compartió con autores como R.H. Moreno Durán, Oscar Collazos y Carlos Fuentes.

Publicó los libros “Té para Elisa” (Premio de Novela Ciudad de Barranquilla), “Sin brujas ni espantos”, “Mesa para tres” (junto a Ramón Illán Bacca y Clinton Ramírez), “Cienaguas, Cine y teatro”, y la trilogía compuesta por El misterio de los Buendía, Ramona Henríquez: el amor imposible de Gabriel García Márquez y Juicio a Gabo por un piano de cola.

En 2014, ganó en Argentina el premio Ana María Agüero Melnyczuk, por su trabajo investigativo, ‘Ciénaga en las claves de Cien Años de Soledad’, y un año antes, en 2013, el autor divulgaba un relato también nacido del universo de Macondo, titulado “Del encuentro con Gabo y la historia del piano a cola” (primera parte y segunda parte).

En homenaje a este reconocido escritor PanoramaCultural.com.co publica su cuento antológico “Las queridas del diablo”.

Como parte de este homenaje presentamos comentaros de algunos autores sobre el texto:

El cuento, escrito en 1972, mientras Guillermo residía en Barcelona, capital entonces del reverenciado Boom, bebe en la matriz moral y artística de una época de francos cuestionamientos. Es un momento en que los escritores, sobre todo los de esta parte del globo, estaban resueltos a seguir rompiendo los sellos de los poderes instituidos en el continente y sus países, encerrados en la exclusión, los privilegios y las opresiones (...) El joven que escribió “Las queridas del diablo” participaba, completo y a la distancia, de dicha voluntad de renovación o de subversión. El texto, hermoso e ilógico, audaz y desafiante, continúa siendo un significativo milagro en la obra breve de Guillermo Henríquez.

Clinton Ramírez, escritor.

Un cuento maestro con profundidad. Y, aún hoy, novedoso en el procedimiento de la escritura.

Andrés Elías Flórez Brum, escritor.

Una joya perfecta. La brevedad del texto es aparente, porque después de leído uno sigue leyéndolo, explorándolo en la mente, tratando de atrapar su sentido, que crece y se multiplica, como pasa con los textos verdaderamente valiosos.

Luis Mario Araújo Becerra, escritor.

LAS QUERIDAS DEL DIABLO

Por: Guillermo Henríquez

A mi tía María Álvarez Laiseca

“¡Ay!, mira, niña, si estaban diciendo que las dos estaban preñadas y vivían en la misma casa con el mismo hombre, que si las embarazó a la par, y a mí me daba miedo ir por allá. Al paritorio”

Pero te imaginas, ¿cómo negarme? Dime tú que te digo yo, ¿tú crees que hice bien? Pero fue, niña, que habiendo recibido el recado del capataz del hombre rico que nunca moría, me dio susto y fui… (Asimismo lo contó ella a mi madre).

Tuvo esa vieja valor para ir, yo me acuerdo de eso, si hasta vimos esa noche el cometa Halley: nos pasábamos mis primos y yo descontando las noches en que podríamos verlo y perdí la niñez esperándolo, pero no lo vimos sino cuando ya nos hacíamos la paja en el gallinero del cine de tablas, y esos niñitos que nacieron al mismo día tenían catorce años menos que yo, la noche del cometa.

Pero la vieja comadrona, la mejor del pueblo, se sintió en el deber de asistir a las mujeres del rico –siempre joven−, y tú sabes que tenía sus principios: era de las que al mear abrían su saya oscura hasta el suelo como exigía la costumbre que vistieran las viejas, rezaban una salve antes del rito; ella, te lo digo, fue tomando por la placita de palmas de corozo con los helechos parásitos colgando.

Andando siempre sobre un polvillo fino que le subía como tul frágil, por entre los dedos del pie calzado apenas con chancletas, y las horas calientes del día pesando sobre su cabeza cana, cubierta con pañolón; “mira, hasta eso recuerdo, porque los vecinos salimos a la puerta a ver pasar a la anciana como en procesión de viernes”.

Ella conocía bien el camino de allá; al llegar al quitipón, que asustaba con sus cachos de buey pintados de rojo −se sobresaltaron sus setenta años de oficio−, estaba entrando en los dominios del diablo.

Aunque en la finca se cultivase algodón en los terrenos más planos y más secos y el aire fuese leve y todo diese una imagen de placidez y rutina (peones labrando, vacas que mugen, el perro persiguiendo las gallinas), en los dominios del diablo, usted podía sentir acercándose a la casona construida en los tiempos del presidente Núñez, que esta sensación cotidiana tornábase espectral porque los contornos de los objetos circundantes parecían planos, como recortados o solo proyectados sobre un telón. Entonces la historia se volvía cosa muy seria, al ser elaborada para un periódico local; a lo cual contribuía la bruma palúdica de las palmas de entechar –me gustan muchos los hábitats umbrosos, también el vino agridulce de los guácimos que me comía mientras ronroneaba el tigre de mi infancia y que no salió jamás a justificar un espanto prefigurado, solo una voz perdida detrás de las pestañas de un rostro sin cuencas ni retina, voz confundida con los aullidos verídicos, de animales salvajes trocados en mansos por la transposición del relato, y me había convertido, apoderándome de sus angustias, en el chico del cometa Halley, que juraba conocer a la vieja y a los hijos del diablo, jinetes metafísicos.

Una negra gorda −nada de Faulkner ni Carpentier−…la vestiré, aunque moleste; oye, Berta, dime ¿cómo se llamaba esa tela, ominosa tela, que le ponía indefectiblemente mi abuela a la “plebe”?

Sin excepción, todo ese mundo despreciado iba vestido en su dialéctica encogida de ¡coleta! Eso es, de coleta. Sí, la negra vestía de coleta, con flores pequeñas.

Lo tuvo que decir cuando la trama navegaba en la boca maloliente del anciano (el niño del cometa) que el “dueño no está”, para que la vieja se decidiese a entrar a cumplir con su oficio.

Fue más tarde cuando sufrió la primera decepción; la normalidad, así fuese morbosa, descansaba en la mansión amarilla.

Tenía ella que aceptar que la realidad no quería acompañar a la fantasía, y la casa del diablo resultaba una casa común y corriente y, para remate, los ladrillos desconchados por el salitre tenaz se veían tan vernáculos como los guácimos; ni siquiera parecían extranjeros, con sus marcas en inglés, pintados de ocre alemán; ¡y claro!, tenían que ser de bejuco los balancines, pese a su elaboración europea, tan imprescindibles y mimetizados por las estancias y novelas tropicales.

Las mujeres parieron esa tarde de 1910 con algún intervalo que destruía el orden ilógico de mi narrativa; y aunque los peones del algodón hicieron guasa mientras se secaban el acre sudor provocado por el intenso calor bajo la sombra de los tambos, burlándose del doble parto y achacándolo a la transfiguración demoníaca, lo que parieron las mestizas fue, ni más pero ni menos que unos bebés morenos como ellas, sin tener todavía rasgos de alguna hermosura.

Como mujer de sanos principios no les escatimó la nalgada repetida por años de práctica, los bañó con fresca agua entre risas y miradas furtivas de los esclavos de vocación, en la lechosa superficie de la ponchera “West India” aparcada sobre el aguamanil torneado, espejo de copete y candelabros vigilando los reflejos, también de bejuco (“Importé Des Etats TchecoSlovaques!”), mientras yo escuchaba el cuento, no su reconstrucción, ahora más decepcionada la comadrona del nacimiento de aquellos probables héroes carismáticos, quién sabe cuántos virgos desflorarían y cuánto no irían a morir por su causa.

Solamente al cruzar de nuevo el quitipón que sabemos daba al camino del fino polvillo, sintió un estremecimiento sublimado: entonces recordó como ella misma no quiso nunca acostarse con el Hombre-Diablo, en su lejana juventud.

Oscurecía y al galope le llegó, como el eco roto de un disco de 33 revoluciones por minuto puesto a girar en 78, con la misma cronometría, el chirrido de las espuelas de un veloz jinete.

Le temía más que al jinete a la leyenda del Hombre que, a cambio de juventud y riquezas, entregaba mujeres al diablo, y no quería terminar sus ochenta años flotando en un ojo de agua como lo hacía desde 1860 su amiga Ludelia. Pero ella ya salía de los dominios del diablo, y la voz sonó a su espalda: ¡Niña Juana, los pelaos murieron!

Guillermo Henriquez

Barcelona, 1972

0 Comentarios

Le puede interesar

El silencio de las sirenas, el cuento breve de Franz Kafka

Una demostración de que también recursos insuficientes y hasta pueriles pueden servir como medios de salvación: Para preservar...

Peces

Aló. Aló, ¿Liz? ¿Juan G? Por favor, no cuelgues. Discúlpame por romper la promesa. Te juro que esta vez es algo importante. ...

Cuando voy al trabajo

Escribo estas líneas para decirte, Maya, que te recuerdo cuando voy al trabajo. No es que no lo haga en otros momentos, sino que, en e...

El origen de la palabra Macondo

En “Vivir para contarla” (Bogotá, Norma 2002), Gabriel García Márquez explica de dónde proviene la palabra Macondo en su obra ...

Lo que no tiene nombre

Desde que recuerdo, mi padre ha sido mecánico de carros, mayoritariamente viejos. Se levanta a las 3 de la mañana desde que él es mi...